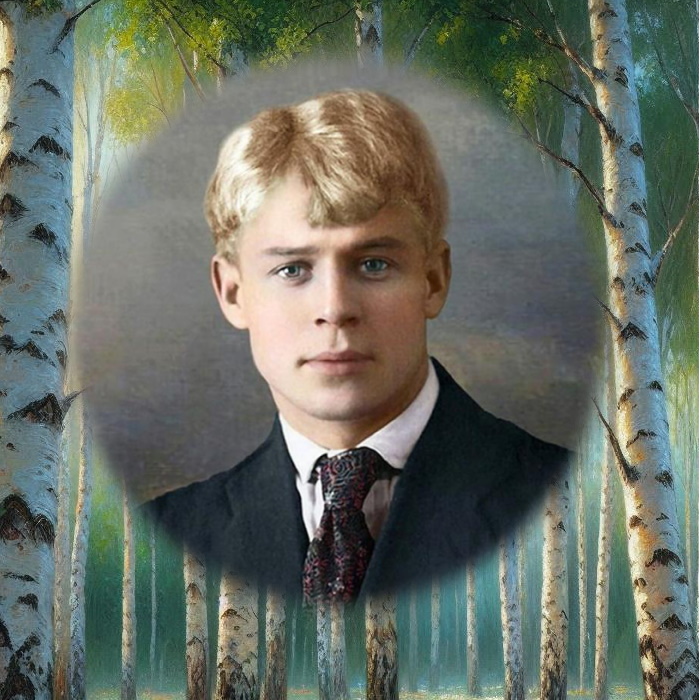

Сергей Есенин - символ России, но что скрывается за образом златовласого хулигана и "певца крестьянской Руси"? Действительно ли его поэзия — лишь отражение сельской идиллии, или же в ней зашифрованы глубинные коды национальной души? В этой статье мы отправимся в путешествие по лабиринтам жизни и творчества Есенина, чтобы раскрыть малоизвестные факты, способные удивить даже самых искушенных поклонников поэта, и понять, почему именно он стал одним из главных символов России в истории и культуре.

Почему Сергей Есенин - символ России

Сергей Есенин давно перестал быть просто поэтом в культурном пространстве России — он превратился в национальный миф, воплощение русской души во всей её противоречивости и глубине. Рождённый в крестьянской семье в селе Константиново Рязанской губернии, Есенин сумел пронести через всё творчество неразрывную связь с землёй, деревней, природой, которые всегда были основой русского самосознания.

- Пушкин дал России литературный язык,

- Достоевский показал бездны человеческого духа,

- а Есенин воспел русскую природу.

И сделал это такой пронзительной искренностью, что каждая берёза в его стихах становится символом Родины:

Белая берёза под моим окном

принакрылась снегом, точно серебром.

В этих простых, казалось бы, строках — всё узнаваемое очарование русского пейзажа, та самая неброская красота, которую так часто не замечают иностранцы, но которая составляет сущность русского эстетического восприятия мира.

Удивительное сочетание крестьянских корней с природным талантом и чуткостью к социальным переменам сделало Есенина выразителем национального духа в переломную эпоху. Он пережил революцию, воспринял её сначала восторженно («О Русь, взмахни крылами...»), а затем с горечью наблюдал за исчезновением традиционного уклада. Поэт словно воплотил в своей судьбе трагедию России XX века — разрыв между деревенским прошлым и индустриальным будущим, между патриархальными ценностями и новой идеологией. «Я последний поэт деревни», — писал он, и эта фраза стала пророческой.

Писатель Юрий Нагибин отмечал:

Есенин — это Россия в миниатюре, с её страстями, заблуждениями, болью и просветлениями.

В его стихах слышен голос крестьянской России, которая на протяжении веков составляла фундамент национальной идентичности, но в XX веке оказалась на грани исчезновения.

Сергей Есенин, как символ России, представляет собой то редкое явление в культуре, когда поэт становится больше, чем творцом текстов — он превращается в культурный код, понятный каждому соотечественнику.

В его образе соединились архетипические черты русского характера:

- широта души и самоотверженность,

- тяга к крайностям и неистовость,

- веселье через слёзы и грусть в разгар праздника.

Литературовед Вадим Кожинов подчёркивал:

Есенин сумел выразить русскую душу более органично и естественно, чем кто-либо из поэтов XX века.

Трагическая судьба Есенина тоже стала частью русского национального мифа, отражая извечное противоречие между творческим гением и жестокой реальностью. Его ранний уход из жизни в гостинице «Англетер» окружён легендами и тайнами, порождая всё новые вопросы, которые продолжают волновать россиян и сегодня.

Поэт оставил после себя не только бессмертные стихи, но и пророческое предсказание своей посмертной судьбы:

Мое имя вспомнят в России лет через триста.

Он ошибся — его имя не забывали ни на день, даже в эпоху цензурных запретов, когда официальная культура пыталась вытеснить «есенинщину» из общественного сознания.

Феномен Есенина в российской культуре уникален тем, что его стихи преодолели практически все социальные барьеры, став одинаково близкими для академических учёных и простых читателей, городской интеллигенции и сельских жителей.

Его поэзия — тот редкий случай, когда высокое искусство оказывается по-настоящему народным. Философ Николай Бердяев, размышляя о русском национальном характере, отмечал: «В русском человеке всегда сочетаются противоположности — тяга к земному и устремлённость к небесному, чувственность и аскетизм, буйство и смирение». Эти же противоречия пронизывают творчество Есенина, делая его универсальным выразителем русского национального духа. Поэтому, когда сегодня мы пытаемся определить культурный код России, неизменно возникает образ златокудрого поэта с печальными глазами, сумевшего воплотить в своих строках неуловимую сущность русской души:

Если крикнет рать святая:

Кинь ты Русь, живи в раю!

Я скажу: Не надо рая,

Дайте родину мою.

Как жил и умер Есенин: биография великого поэта

- В небольшом селе Константиново Рязанской губернии 3 октября 1895 года родился мальчик, которому суждено было стать голосом крестьянской России. Сергей Александрович Есенин рос в традиционной крестьянской семье, воспитывался дедом и бабушкой, а окружающая природа и деревенский быт стали первыми учителями будущего поэта. «Я рос, дыша полями», — напишет он позже в автобиографии. Уже с ранних лет Сергей начал сочинять стихи, в которых отразилась вся красота русской земли — золотые поля, синее небо, белоствольные берёзы.

- В 1912 году молодой Есенин приезжает покорять Москву. Здесь он работает в типографии и посещает литературно-музыкальный кружок Суриковцев. Однако настоящий прорыв происходит после переезда в Петроград в 1915 году, где он знакомится с Александром Блоком и другими литературными светилами того времени. Блок был поражён самобытностью юноши в крестьянской одежде, читающего пронзительные стихи. «В его стихах — пение, а не чтение», — заметил поэт Николай Клюев, ставший первым наставником Есенина в литературном мире.

- Сергей Есенин, как символ России, стал воплощением всех противоречий своей эпохи — от радостного принятия революции до глубокого разочарования в новом порядке. Его творческий путь подобен ослепительной вспышке — всего десять лет активной литературной деятельности, но какой след они оставили в русской культуре! В его поэзии переплелись яркие образы деревенской Руси, городская богемная жизнь и трагическое осознание смены исторических эпох. «Я последний поэт деревни», — писал он, понимая, что становится свидетелем исчезновения целого мира.

- Личная жизнь поэта была столь же яркой и противоречивой, как его творчество. Браки с Зинаидой Райх, Айседорой Дункан, Софьей Толстой (внучкой Льва Толстого), множество романов — Есенин искал и не находил покоя. Анатолий Мариенгоф, близкий друг поэта, вспоминал: «Он любил стремительно, страстно, с головокружительной самоотдачей, но так же быстро остывал». Эта черта характера отразилась в его любовной лирике, наполненной то нежностью, то горечью.

- Конец жизни Есенина был окутан мрачными тонами. Поэта преследовало ощущение творческого тупика, разочарование в происходящих в стране изменениях. В ноябре 1925 года он пишет одно из самых проникновенных своих стихотворений «Клён ты мой опавший, клён заледенелый...», а в декабре — знаменитое «До свиданья, друг мой, до свиданья...». Последние строки были написаны кровью: «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».

- Утром 28 декабря 1925 года Есенина нашли в ленинградской гостинице «Англетер». Ему было всего 30 лет. Обстоятельства смерти поэта до сих пор вызывают споры и противоречивые версии. Официальная версия гласила о самоубийстве, но многие современники и исследователи подвергают её сомнению. «Его смерть — величайшая потеря для русской поэзии после Блока», — написал Владислав Ходасевич.

Похороны Есенина в Москве превратились в настоящее народное прощание. Тысячи людей пришли проводить в последний путь своего поэта. Владимир Маяковский, несмотря на сложные отношения с Есениным, откликнулся на его смерть стихотворением, где были строки: «В этой жизни помереть не трудно, сделать жизнь значительно трудней». За свою короткую жизнь Есенин создал удивительный поэтический мир, в котором слились воедино народная мудрость, тонкий лиризм и глубокие философские размышления.

Творческое наследие Есенина продолжает жить вне времени. Его стихи, положенные на музыку, звучат как народные песни. Валерий Брюсов точно заметил:

Есенин принёс с собой что-то своё, подлинно народное, чего ещё не было в русской поэзии.

Уникальный есенинский голос навсегда вошёл в сокровищницу мировой литературы, а его трагическая судьба стала отражением судьбы России в переломную эпоху.

Край любимый: поэтический диалог Есенина с русской природой

Русская литература всегда отличалась особым отношением к природе, но, пожалуй, никто из поэтов не сумел так органично слиться с ней, как Сергей Есенин. В его стихах природа — не просто фон для лирических переживаний, а живое, дышащее существо, полноправный собеседник и alter ego самого поэта. Через образы полей, лесов и рек Есенин не только раскрывал свой внутренний мир, но и выражал душу всего русского народа, создавая неповторимую поэтическую вселенную, которая до сих пор находит отклик в сердцах читателей.

Образы природы как зеркало национального духа

Природа в творчестве Есенина становится не просто объектом описания, но метафорическим отражением русской души и национального характера. «О Русь, малиновое поле и синь, упавшая в реку», — писал поэт, соединяя в этих строках конкретные природные образы с глубоким символическим содержанием. Исследователь творчества Есенина Ю.Л. Прокушев отмечал:

В его поэзии русская природа обретает голос, становится выразителем народных чувств и настроений.

Характерно, что пейзажи Есенина всегда узнаваемо русские. Это не абстрактные картины, а именно среднерусский ландшафт с его скромной, но пронзительной красотой.

Гой ты, Русь, моя родная,

хаты — в ризах образа,

— эти строки рисуют не просто географическое пространство, а духовную территорию, где природное и человеческое существуют в неразрывном единстве. Поэт Николай Клюев, близкий друг Есенина в начале его творческого пути, писал:

В стихах Сергея русская природа впервые заговорила собственным голосом, без перевода на язык европейских литературных традиций.

Философия природы в контексте русской мысли

Есенинское восприятие природы органично вписывается в богатую традицию русской философской мысли начала XX века с ее поисками национальной самобытности и космического единства всего сущего. Философ Николай Бердяев, размышляя о русской идее, отмечал особую связь русского человека с землей, и поэзия Есенина становится ярчайшим художественным воплощением этой связи.

В творчестве поэта прослеживается влияние философии космизма и почвенничества.

Край любимый! Сердцу снятся

скирды солнца в водах лонных,

— писал Есенин, создавая космический образ родной земли. Литературовед А.М. Марченко отмечала: «В есенинской поэтике природа одухотворена и одушевлена, что сближает его с традицией русского космизма, где человек и природа мыслятся как части единого живого организма».

Примечательно, что философское осмысление природы у Есенина неотделимо от народной стихии. В этом отношении показательно его стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу...», где увядание природы становится метафорой человеческой жизни, а принятие этого естественного хода вещей — проявлением народной мудрости:

Будь же ты вовек благословенно,

что пришло процвесть и умереть.

Символы русской природы в поэтической вселенной Есенина

Поэтический мир Есенина населен множеством природных образов-символов, каждый из которых наделен особым смыслом. Критик Александр Воронский писал: «Есенинские метафоры не просто поэтические украшения — они выражают глубинную связь между человеком и миром природы, характерную для крестьянского мироощущения».

Помимо березы, важнейшими символами в творчестве Есенина становятся:

Клен — олицетворение мужского начала, часто автобиографический символ:

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,

что стоишь нагнувшись под метелью белой?

В этих строках поэт говорит о себе через образ дерева, демонстрируя глубинное единство человека и природы.

Рябина — символ женского начала, горькой судьбы, красоты, сочетающейся с печалью: «Красная рябина зажглась огнем». Есенинская рябина перекликается с фольклорной традицией, где это дерево часто олицетворяет женскую долю.

Луна / месяц — один из самых частотных образов в лирике поэта, связанный с таинственностью, романтикой, но также и с мотивами ностальгии:

Снежная замять дробится и колется,

Сверху озябшая светит луна.

Снова я вижу родную околицу,

Через метель огонек у окна.

Литературовед В.Г. Базанов отмечал «особую "лунность" есенинской поэтики, создающую неповторимую атмосферу его стихов».

Собака — символ верности, преданности, но также и бесприютности: «Дай, Джим, на счастье лапу мне...» Это один из самых трогательных образов в поэзии Есенина, через который он выражает и свою любовь к живому миру, и собственное ощущение бездомности.

Поэт Марина Цветаева, глубоко чувствовавшая есенинскую стихию, писала:

Есенин — это Русь, сказавшая сама себя его устами.

И действительно, через природные образы поэт не просто выражал свои личные чувства, но давал голос самой русской земле, ее радостям и печалям, ее красоте и трагической судьбе. Именно это делает его поэзию не просто «пейзажной лирикой», а глубоким художественным исследованием национального характера и исторической судьбы России.

В финале своей недолгой, но яркой жизни поэт написал пронзительные строки:

Но и тогда, когда во всей планете

пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть,

— я буду воспевать всем существом в поэте

шестую часть земли с названьем кратким "Русь".

В этом признании — ключ к пониманию есенинской философии природы, где слиты воедино личное и национальное, земное и космическое, временное и вечное.

Между двух миров: Есенин на изломе эпох

Революционная буря 1917 года разделила историю России на «до» и «после», прошедшись огненным вихрем по судьбам миллионов россиян. Немногим творческим личностям удалось запечатлеть эту трансформацию так пронзительно и многогранно, как Сергею Есенину. Оказавшись в эпицентре исторического перелома, золотоволосый поэт из рязанской глубинки стал не просто свидетелем, но и художественным летописцем умирающей крестьянской Руси и нарождающейся индустриальной державы. В его стихах, поэмах и прозе отразилась вся противоречивость того времени — от восторженного принятия революции до горького разочарования в ее реальных плодах.

Пророк революционного обновления

Первоначальное отношение Есенина к революционным событиям было окрашено в романтические тона. В поэме «Инония» (1918) он создает образ мистического преображения страны, где революция воспринимается как космическое явление, сближающееся с религиозным обновлением мира. «Тело, Христово тело, выплевываю изо рта», — провозглашает поэт, стремясь выразить радикальность происходящих перемен и разрыв с прошлым. Есенин пишет о грядущем «Мужицком Рае», создавая утопический образ крестьянского государства, построенного на принципах социальной справедливости.

«Небо — как колокол, месяц — язык, мать моя родина, я — большевик!» — эти строки из стихотворения «Небесный барабанщик» (1918) демонстрируют, насколько масштабно и космически воспринимал поэт революционные события. Для Есенина большевизм в этот период — не столько политическая доктрина, сколько стихийный крестьянский бунт, воплощение народных мечтаний о земле и воле.

Разлом: столкновение идеала и действительности

Однако довольно быстро восторженное принятие революции сменяется у Есенина горьким разочарованием. Реальность оказывается далекой от его идеального представления о крестьянском рае. Индустриализация, коллективизация, наступление городской цивилизации на сельский уклад жизни — все это воспринимается поэтом как угроза традиционным ценностям и национальной самобытности.

В стихотворении «Сорокоуст» (1920) Есенин создает трагический образ «железного гостя» — паровоза, который олицетворяет техническую цивилизацию, неумолимо вторгающуюся в патриархальный мир русской деревни. Знаменитый образ «красногривого жеребенка», бегущего за поездом, становится символом обреченности крестьянской Руси:

Милый, милый, смешной дуралей,

Ну куда он, куда он гонится?

Неужель он не знает, что живых коней

Победила стальная конница?

По мнению литературоведа Юрия Прокушева, «сквозь романтический пафос его ранних послереволюционных произведений уже пробивалась гамлетовская тема: «распалась связь времен», и если не восстановить эту связь, то не будет у России будущего».

Певец уходящей Руси

К середине 1920-х годов в творчестве Есенина доминируют элегические мотивы. В цикле «Русь уходящая» поэт с горечью наблюдает исчезновение привычного ему крестьянского мира. Сергей Есенин, как символ России, выразил трагедию крестьянства в условиях радикальных социальных преобразований с такой пронзительной силой, что его стихи стали художественным документом эпохи, свидетельством о судьбе народа на историческом переломе.

В поэме «Русь советская» (1924) Есенин признается:

Вот так страна!

Какого ж я рожна

Орал в стихах, что я с народом дружен?

Моя поэзия здесь больше не нужна,

Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Особую роль в художественном осмыслении исторических перемен играет поэма «Анна Снегина», которую Есенин называл своим лучшим произведением. В ней через призму личной истории любви показана трагедия гражданской войны, раскол общества, переживаемый страной. Поэт не занимает однозначной политической позиции, его взгляд — это взгляд гуманиста, для которого любая война — это прежде всего человеческое горе.

Двойственность как отражение национального характера

Противоречивое отношение Есенина к революционным событиям отражает сложность и неоднозначность российской истории первой четверти XX века.

Его метания между принятием революции и ностальгией по уходящей крестьянской Руси — это отражение глубинных противоречий национального самосознания, столкнувшегося с вызовами модернизации.

Литературовед Вадим Кожинов отмечал: «В поэтическом мире Есенина отражены все основные противоречия современной ему России: между деревней и городом, традицией и модернизацией, национальным и интернациональным. Именно эта всеохватность делает его поэзию подлинным художественным документом эпохи».

Максим Горький, несмотря на сложные отношения с Есениным, признавал: «Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой печали полей, любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком».

Пророчества о будущем России

В контексте драматических событий первой четверти XX века Есенин выступил не только как свидетель, но и как провидец, предсказавший многие противоречия советской эпохи. В поэме «Страна негодяев» (1923) он создает образ комиссара Чекистова-Лейбмана, который с циничной прямотой говорит о своем отношении к России:

Я гражданин из Веймара

И приехал сюда не как еврей,

А как обладающий даром

Укрощать дураков и зверей.

В поэме «Чёрный человек» (1925), которую многие исследователи считают вершиной творчества Есенина, выражено предчувствие трагедии не только личной, но и национальной. Образ Чёрного человека — это не только внутренний демон поэта, но и символ грядущего тоталитаризма, подавления личности, которое станет реальностью в СССР 1930-х годов.

Литературовед Станислав Куняев писал: «В своих лучших произведениях Есенин предугадал драматические коллизии будущего — раскрестьянивание России, экологический кризис, духовное обнищание, подмену национальных ценностей интернациональными стандартами».

Наследие на перекрестке эпох

Творческое наследие Есенина революционной эпохи стало неотъемлемой частью русской культуры, отразив как надежды, так и разочарования поколения, пережившего исторический перелом. Его поэзия — это не просто художественный текст, а живое свидетельство о времени, когда рушились вековые устои и формировался новый мир.

Как заметил Андрей Платонов:

В любой строчке Есенина — вся Россия, её судьба, её боль и её надежда. Он обладал редким даром — умением жить судьбой своего народа, чувствовать её как свою собственную.

Поэтическое осмысление революционной эпохи в творчестве Есенина — это уникальный культурный феномен, в котором отразились все противоречия российской истории. И сегодня, спустя столетие после тех драматических событий, есенинские строки продолжают звучать актуально, напоминая о сложном и противоречивом пути, который прошла Россия в XX веке.

Запрещенная лирика: как Есенин возвращался в советскую культуру

Сквозь годы забвения и непризнания, сквозь идеологические фильтры и цензурные ограничения пробивался к советскому читателю голос поэта, чье имя было вычеркнуто из официальной литературы на долгие годы. Сергей Есенин — поэт, чья судьба после смерти оказалась не менее драматичной, чем его жизнь. Послевоенный период стал временем сложного и противоречивого осмысления наследия поэта, который постепенно превращался из "певца кабацкой Руси" в одного из самых любимых и читаемых авторов страны.

От забвения к признанию: тернистый путь наследия

Послевоенное восприятие Есенина в советской культуре представляло собой маятник, качающийся между периодами забвения и признания. В сталинскую эпоху имя поэта фактически находилось под негласным запретом. Издания его произведений были редкостью, а критики обходили стороной анализ его творчества.

Как писал литературовед Юрий Прокушев: "Поэзия Есенина была практически изъята из литературного процесса. Даже упоминание его имени встречалось настороженно". Лишь в 1946 году вышел небольшой сборник стихотворений тиражом всего 10 тысяч экземпляров — мизерная цифра для страны, где поэта помнили и любили миллионы.

Переломным моментом стал период "оттепели". В 1955 году было издано первое после долгого перерыва собрание сочинений Есенина. Книга мгновенно стала библиографической редкостью. Константин Симонов вспоминал: "Меня поразило, что молодые люди, которые, казалось бы, не могли знать Есенина, вдруг выстроились в огромные очереди за его книгами. Это было похоже на возвращение из небытия". Литературоведческие работы Александра Твардовского и Константина Федина способствовали реабилитации поэта в глазах официальной критики.

- К 70-м годам Есенин был "возвращен" советскому читателю, хотя многие стороны его творчества и биографии оставались под запретом или подвергались идеологической коррекции.

Есенинские мотивы в искусстве: тихая революция

Влияние Есенина на советскую поэзию второй половины XX века невозможно переоценить, даже несмотря на годы официального неприятия. Николай Рубцов, Анатолий Жигулин, Владимир Соколов — лишь некоторые из поэтов, в чьем творчестве отчетливо слышны есенинские интонации и образы. "Тихая лирика" 60-70-х годов фактически развивала есенинские традиции, обращаясь к темам русской природы, деревни, национального характера.

В музыкальном искусстве песни на стихи Есенина стали культурным феноменом. Георгий Свиридов создал вокальный цикл "Отчалившая Русь", ставший классикой советской музыки. Композитор говорил:

В стихах Есенина я услышал музыку самой России — ее прошлого, настоящего и будущего.

Показательно, что даже в эпоху эстрадной музыки песни на стихи Есенина исполняли популярнейшие артисты — от Муслима Магомаева до ВИА "Песняры".

Кинематограф также не обошел вниманием фигуру поэта. Фильм "Пой песню, поэт" (1971) режиссера Сергея Урусевского, хотя и прошел относительно незамеченным для широкой публики, стал важной вехой в осмыслении образа Есенина. Примечательно, что создатели картины избегали прямолинейных трактовок, используя метафорический язык для передачи сути есенинской поэзии.

"Есенинщина": феномен народной любви вопреки запретам

Парадоксальное явление "есенинщины" — массового увлечения творчеством поэта вопреки официальной позиции — стало уникальным культурным феноменом советского времени.

- В 1950-70-е годы самиздатовские сборники есенинских стихов передавались из рук в руки, переписывались от руки, заучивались наизусть.

"Москва кабацкая" и другие "запрещенные" циклы знали наизусть тысячи людей, никогда не видевших их опубликованными.

Власть относилась к такому народному почитанию с подозрением. В 1954 году в "Литературной газете" появилась разгромная статья "Против есенинщины", в которой говорилось об "идейной незрелости" и "пагубном влиянии" некоторых произведений поэта. Критик Александр Дымшиц писал: "Под маской поклонения Есенину скрывается нездоровый интерес к упадочническим мотивам его творчества". Власть боялась стихийного, неподконтрольного ей интереса к поэту, чьи произведения не укладывались в рамки соцреалистического канона.

Однако народная любовь оказалась сильнее. Поэт Евгений Евтушенко вспоминал:

Когда я выступал с чтением стихов в разных городах Советского Союза, чаще всего из зала просили прочесть именно Есенина. Это был настоящий народный поэт, признанный не по указке сверху, а по зову сердца.

Хранитель национальной души в эпоху идеологии

Сергей Есенин, как символ России, стал для многих советских людей связующим звеном с исконной народной культурой в эпоху господства официальной идеологии. Его поэзия сохраняла нерв национальной идентичности, не подвергшийся идеологической обработке. Писатель Федор Абрамов отмечал:

Есенин вернул нам Россию, которую мы начали забывать, — Россию берез и журавлей, ржаных полей и деревенских церквушек.

В условиях космополитических тенденций и унификации культуры стихи Есенина напоминали о корнях, о связи человека с землей, с традициями предков. Показательно, что его творчество особенно высоко ценилось творческой интеллигенцией в национальных республиках СССР. Чингиз Айтматов писал:

Есенин научил нас слышать голос родной земли, даже когда этот голос заглушался лозунгами и маршами.

К началу 80-х годов официальное признание Есенина стало неоспоримым фактом. В 1985 году в селе Константиново открылся государственный музей-заповедник, куда устремились тысячи почитателей таланта поэта. Всенародная любовь победила идеологические препоны. Как писал Расул Гамзатов:

Есенин вернулся к нам навсегда, потому что его поэзия — это не просто строки, это часть души народа.

В послевоенный период творчество Сергея Есенина прошло путь от гонений до всенародного признания, от запрета до канонизации. Этот путь отражает глубинные процессы в советской культуре — постепенное освобождение от догматических оков, возвращение к национальным корням, восстановление разорванной связи времен.

- История возвращения Есенина к читателю — это история о том, как подлинное искусство преодолевает любые преграды, если оно резонирует с душой народа.

Золотая душа в березовом краю: Есенин как зеркало русского самосознания

В калейдоскопе культурных символов современной России немногие образы сохраняют такую устойчивую и вместе с тем динамичную позицию, как образ Сергея Есенина. Рязанский самородок, чья жизнь оборвалась в декабре 1925 года в ленинградской гостинице «Англетер», продолжает свое странствие по душам соотечественников, обретая новые черты и смыслы. Поэт золотой бревенчатой Руси парадоксальным образом стал не просто культурным артефактом прошлого, но живым, пульсирующим нервом национального самосознания, особенно ярко проявившим себя в эпоху постсоветских трансформаций.

Переосмысление наследия: от "певца деревни" к национальному философу

Падение советской идеологической системы открыло новые горизонты для интерпретации есенинского наследия. Если в советский период акцент делался преимущественно на социальных мотивах его творчества, то в 1990-е годы началось активное исследование духовных, религиозных и философских аспектов его поэзии. Литературовед Юрий Прокушев отмечал:

Есенин — явление не только литературное, но и глубоко национальное. Его творчество — это особый мир русской духовной культуры.

Современные исследователи обнаруживают в поэзии Есенина отголоски русской религиозной философии, созвучия с идеями космизма, сложную диалектику отношений человека и природы. Показательно, что в академическом пространстве расширилась география есениноведения. Помимо традиционных центров в Москве, Рязани и Санкт-Петербурге, появились научные школы в Воронеже, Екатеринбурге, Томске. Ежегодно проводятся десятки конференций, посвященных различным аспектам творчества поэта, выходят в свет новые монографии и сборники статей.

Есенин в массовой культуре: от хрестоматийного глянца к живому диалогу

Образ Сергея Есенина в современной массовой культуре многолик и противоречив. С одной стороны, сохраняется хрестоматийный образ «певца берёзового ситца», с другой — активно эксплуатируется романтизированный облик поэта-бунтаря, скандалиста, любимца женщин.

В музыкальной сфере стихи Есенина продолжают вдохновлять исполнителей самых разных жанров. От классических романсов Георгия Свиридова до рок-композиций группы «Кукрыниксы», от народных интерпретаций Надежды Кадышевой до авангардных экспериментов Сергея Летова — диапазон музыкальных прочтений есенинской поэзии поистине впечатляет.

Кинематографические интерпретации образа Есенина также демонстрируют разнообразие подходов: от классической биографической драмы до экспериментальных документальных проектов. Помимо упомянутого сериала «Есенин», заметным явлением стал документальный фильм Сергея Мирошниченко «Сергей Есенин. Последний поэт» (2015), а также анимационные работы по мотивам есенинских произведений.

В литературе наблюдается волна художественных биографий и исторических романов, где Есенин выступает главным героем. Примечательны работы Захара Прилепина «Есенин: обещая встречу впереди» и Александра Лаптева «Есенин без грима». Критик Лев Аннинский точно заметил:

Каждое поколение создает своего Есенина. И это не просто переоценка — это диалог с поэтом, продолжающийся через десятилетия.

Места памяти: сакрализация есенинского пространства

Сергей Есенин, как символ России, получил особое воплощение в мемориальной культуре постсоветского периода. География есенинских мест постоянно расширяется, а существующие мемориальные комплексы переживают обновление и переосмысление.

- Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново Рязанской области стал настоящим центром притяжения для почитателей творчества поэта. Ежегодно его посещают более 400 тысяч человек. Директор музея Борис Иогансон отмечает: «Константиново — это не просто место рождения поэта, это пространство, где формировалась его поэтическая вселенная, его "малая родина", которая стала олицетворением всей России в его стихах».

- Особым феноменом стало появление новых памятников Есенину не только в местах, связанных с его биографией, но и в городах, где поэт никогда не бывал. За последние 30 лет монументы Есенину были установлены в Ташкенте, Белгороде, Воронеже, Тюмени, Ялте и многих других городах. Каждый памятник представляет собой уникальную художественную интерпретацию образа поэта.

- Культурные мероприятия, связанные с именем Есенина, также обрели новое дыхание. Всероссийский есенинский праздник поэзии в Константинове, Международный есенинский фестиваль «Золотая осень», Есенинские чтения в различных городах России — эти события собирают тысячи участников и зрителей, превращаясь в настоящие праздники русской культуры.

Непрочитанный Есенин

Трансформация образа Есенина в современной России продолжается. Каждое новое поколение открывает в его творчестве нечто созвучное своему времени. Исследователь русской культуры Михаил Эпштейн отмечает:

Есенин — это не застывший памятник, а живой собеседник, чья поэзия продолжает генерировать новые смыслы в меняющемся культурном контексте.

Современная Россия, переживающая сложный период самоопределения, находит в есенинской поэзии не только ностальгические образы прошлого, но и ключи к пониманию собственной культурной миссии. Поэт, определивший себя как «последний поэт деревни», парадоксальным образом стал одним из самых современных голосов русской культуры, преодолевающим временные и идеологические границы.

Многоголосье Есенина: поэзия на языках мира

Феномен мирового признания Есенина во многом связан с уникальной способностью его стихов сохранять свою магию даже в переводах.

На сегодняшний день его произведения переведены более чем на 150 языков мира.

Особую популярность приобрели переводы его лирики на английский язык, выполненные такими мастерами слова как Дмитрий Орловский и Елена Фарино. В англоязычном мире наибольший отклик нашли "Письмо к женщине", "Не жалею, не зову, не плачу" и "Шаганэ ты моя, Шаганэ".

Известный американский литературовед Джеймс Биллингтон писал:

В стихах Есенина чувствуется пульс самой России, ее природные ритмы, ее мечты и трагедии. Даже в переводе его поэзия сохраняет удивительную мелодичность и эмоциональную глубину.

Особую страницу в истории международного признания Есенина составляют переводы его произведений на восточные языки. Китайские переводчики отмечают удивительное созвучие есенинской поэтики традиционной китайской лирике с ее вниманием к природным образам и философской глубиной. Японский литературовед Кимура Такаси подчеркивал: "В стихотворениях Есенина мы находим то же сакральное отношение к природе, которое характерно для японской поэтической традиции.

Визитная карточка" русской души

Сергей Есенин, как символ России, стал для многих иностранцев проводником в мир русской культуры, ее духовных ценностей и национального характера. Его стихи часто включаются в антологии мировой поэзии наряду с произведениями Пушкина и Лермонтова. В западной критике Есенина нередко называют "самым национальным из русских поэтов XX века", чье творчество наилучшим образом выражает "загадочную русскую душу".

Известный итальянский славист Этторе Ло Гатто писал:

Если вы хотите понять Россию, читайте Есенина. В его стихах — ключ к пониманию русского национального характера с его страстностью, противоречивостью и особым отношением к природе.

Британский исследователь Гордон Маквей, автор монографии "Есенин: жизнь и творчество", отмечал, что "есенинская поэзия дает иностранному читателю уникальную возможность почувствовать Россию изнутри, через образы, метафоры и ритмы, глубоко укорененные в национальной культуре".

Интересно, что в разных странах акценты в восприятии Есенина расставляются по-разному. Так, в Европе больше ценят его лирические произведения, в то время как в странах Азии и Латинской Америки особый отклик находят революционные мотивы его творчества и поэмы, посвященные социальным преобразованиям.

В Есенине каждый находит своего Есенина,

— точно заметил французский литературовед Клод Фриу.

Эхо есенинской лиры: влияние на мировую поэзию

Творчество Сергея Есенина оказало заметное влияние на многих зарубежных поэтов XX века.

- Американский поэт Роберт Блай признавался, что открытие для себя поэзии Есенина стало для него поворотным моментом в творческой биографии. "В его стихах я нашел ту неприкрытую эмоциональность и связь с природой, которой так не хватало американской поэзии того времени", — писал Блай.

- Испанский поэт Рафаэль Альберти включал Есенина в число своих главных учителей наряду с Лоркой и Неруда. "Есенин научил меня видеть божественное в простом, слышать музыку в обыденном", — отмечал он.

- Болгарский поэт Никола Вапцаров в своих произведениях неоднократно обращался к есенинским образам и мотивам.

- Турецкий поэт Назым Хикмет переводил стихи Есенина и включал аллюзии на его творчество в собственные произведения.

Литературоведы отмечают особую "есенинскую линию" в мировой поэзии XX века, характеризующуюся повышенным вниманием к национальным корням, традиционной культуре и природным образам. Польский исследователь Ежи Фарыно писал: "Есенин создал особый тип поэтического высказывания, в котором личное и национальное сливаются воедино. Этот синтез оказался чрезвычайно плодотворным для поэтов разных стран, стремящихся выразить свою культурную идентичность".

Образ России сквозь есенинскую призму

Роль Есенина в формировании представлений о России в международном культурном пространстве трудно переоценить. Для многих зарубежных читателей именно его стихи стали окном в русский мир, позволив увидеть Россию не через политические или идеологические клише, а через живые образы природы, национального быта и человеческих переживаний.

Есенин помог Западу открыть другую Россию — не угрожающую и непонятную, а лирическую, чувственную, близкую к земле,

— отмечал французский культуролог Жак Лессер. Немецкий критик Вольфганг Казак подчеркивал: "В культурной дипломатии XX века Есенин сыграл роль не меньшую, чем официальные представители России за рубежом. Его стихи создавали образ страны с глубокими духовными традициями и богатой эмоциональной культурой".

Примечательно, что даже в периоды международной напряженности интерес к творчеству Есенина не угасал. Так, в годы "холодной войны" в США и Западной Европе продолжали выходить новые переводы и исследования его произведений.

В современном мире Есенин остается одним из наиболее узнаваемых символов русской культуры. Его юбилеи широко отмечаются не только в России, но и за рубежом. Международные есенинские фестивали и конференции проводятся в десятках стран мира, а новые поколения переводчиков продолжают открывать новые грани его творчества для иноязычных читателей.

"В эпоху глобализации поэзия Есенина напоминает о ценности национальной самобытности и важности сохранения культурных корней", — подчеркивал японский филолог Кендзи Ямасита. А известный французский писатель Фредерик Бегбедер в одном из интервью признался:

Есенин для меня — это настоящая Россия, далекая от политических стереотипов и идеологических конструкций. Это Россия, которую невозможно не любить.

Есенинские мотивы в искусстве XXI века

Поэтический голос Сергея Есенина, прозвучавший в первой четверти XX века, не затерялся в шуме времени — напротив, с каждым десятилетием он обретает новое звучание и находит отклик в сердцах новых поколений. Феномен "есенинского эха" в современном искусстве уникален: творчество поэта, неразрывно связанное с традиционной крестьянской Россией начала прошлого столетия, органично вписывается в культурный контекст XXI века, вдохновляя музыкантов, режиссеров, художников и скульпторов. В этой удивительной способности переходить из эпохи в эпоху, не теряя своей актуальности и эмоциональной силы, и заключается секрет непреходящего влияния есенинской поэзии на современное искусство во всем многообразии его форм.

Музыкальная жизнь стихотворений: от романса до рэпа

Пожалуй, наиболее глубокое и разностороннее воплощение есенинское творчество получило в музыке. Стихи поэта, изначально наполненные мелодикой и обладающие уникальным ритмическим рисунком, органично ложатся на музыку самых разных жанров и направлений.

- "Музыкальная судьба" Есенина начиналась с романсов Георгия Свиридова, чей вокальный цикл "Отчалившая Русь" (1977) стал классикой жанра. Композитор говорил: "В стихах Есенина я нашел ту особую напевность, которая сама диктует музыкальное решение, — они словно просятся быть спетыми".

- В современной России трудно найти исполнителя, который не обращался бы к поэзии Есенина. Александр Малинин, Александр Новиков, Олег Погудин, Надежда Бабкина создали запоминающиеся музыкальные интерпретации его стихов. Особое место занимает альбом Сергея Безрукова "Хулиган. Исповедь" (2009), где актер проникновенно исполняет песни на стихи любимого поэта.

- Примечательно, что есенинская поэзия находит отклик и в современных музыкальных направлениях. Рок-музыканты обращались к творчеству поэта. Группа "Сплин" включила в свой репертуар песню "Письмо", основанную на есенинском "Письме к женщине". Даже в хип-хоп культуре Есенин обрел второе рождение.

Есенин на большом и малом экране

Кинематограф не остался в стороне от есенинской темы. Первой масштабной попыткой экранизации жизни поэта стал многосерийный фильм "Есенин" (2005) с Сергеем Безруковым в главной роли. Несмотря на противоречивые оценки критиков, картина стала культурным событием, вызвавшим всплеск интереса к личности и творчеству поэта, особенно среди молодежи. Режиссер Игорь Зайцев признавался: "Наша задача была не столько воссоздать биографию Есенина со всеми ее сложностями и противоречиями, сколько передать дух его поэзии, показать масштаб личности и трагедию гения".

Документальное кино также активно исследует есенинский феномен. Фильмы "Последний поэт" (реж. В. Наумов, 2010), "Есенин и Айседора Дункан" (реж. Е. Якович, 2015), "Код Есенина" (реж. И. Рафиков, 2017) предлагают различные взгляды на личность и судьбу поэта.

Интересной кинематографической интерпретацией стал авангардный фильм "Золотая голова на плахе"(2005) режиссера Сергея Мирошниченко, где биография Есенина представлена через призму современного видеоарта. "Мы хотели уйти от хрестоматийного, 'причесанного' образа Есенина, показать его как живого человека, со всеми противоречиями и страстями", — объяснял свой замысел режиссер.

Театральные воплощения: от монодрамы до мюзикла

Театральное искусство предлагает свои, подчас неожиданные, интерпретации есенинского наследия.

Спектакль Московского Губернского театра "Хулиган. Исповедь" (режиссер и исполнитель главной роли С. Безруков) — одна из наиболее известных постановок, представляющая собой поэтический моноспектакль, где стихи Есенина звучат в сопровождении живой музыки и сложной сценографии. Безруков, погружаясь в образ поэта, создает многогранный портрет художника, бунтаря и одновременно тонко чувствующего лирика. Критики отмечают удивительную способность актера передать есенинскую интонацию, сохраняя при этом собственную трактовку образа.

Другой знаковой постановкой стал спектакль "Ночь поэтов: Есенин и Маяковский" в театре на Таганке. Режиссер Юрий Любимов противопоставил две яркие фигуры русской поэзии начала XX века, создав сложное полифоническое произведение о судьбе художника в переломную эпоху. "В этом спектакле Есенин предстает не только как национальный поэт, но и как трагический символ своего времени", — отмечал театральный критик Алексей Бартошевич.

Особое место в театральной есениниане занимает рок-опера "Жизнь моя, иль ты приснилась мне..." композитора Андрея Кротова. Премьера состоялась в Рязанском театре драмы и мгновенно привлекла внимание публики необычным жанровым синтезом. Современные музыкальные ритмы, положенные на есенинские тексты, создают удивительный эффект вневременности его поэзии. "Музыкальный язык спектакля помогает современному зрителю услышать Есенина как нашего современника", — писал музыкальный обозреватель Иван Соколов.

Интересным экспериментом стал иммерсивный спектакль "Черный человек" театральной компании "Импресарио", где зрители становятся участниками действия, разворачивающегося в нескольких пространствах одновременно. Режиссер Федор Елютин использовал технику verbatim, включив в текст спектакля не только стихи поэта, но и воспоминания современников, архивные материалы и документы эпохи. "Это попытка создать объемный портрет Есенина, свободный от мифологизации и идеализации", — объяснял свой замысел постановщик.

Примечательно, что и за рубежом появляются театральные постановки, посвященные русскому поэту. Французский театр "Одеон" представил публике спектакль "Le Dernier Poète" ("Последний поэт"), где образ Есенина становится символом трагической судьбы художника в эпоху социальных потрясений. В Берлинском "Шаубюне" была поставлена пьеса "Небесный барабанщик" по мотивам революционных поэм Есенина. А в нью-йоркском театре "La MaMa" режиссер Эллен Стюарт создала экспериментальную постановку "Russian Soul".

Вечный голос России: Есенин как культурный код национальной идентичности

В литературном пантеоне России Сергей Есенин занимает особое место — его творчество давно перешагнуло границы чисто литературного феномена и превратилось в универсальный культурный код, через который не только соотечественники, но и представители других культур воспринимают и осмысливают Россию. Феномен этого "рязанского соловья" уникален: выходец из крестьянской семьи, самоучка, сумевший покорить литературные салоны столицы и заявить о себе на международной арене, Есенин создал поэтический мир, в котором органично переплелись личное и национальное, традиционное и новаторское, земное и космическое.

- Его стихи, пронзительные и искренние, стали неотъемлемой частью российской культурной идентичности, а образ поэта — символом сложной, противоречивой, но неизменно яркой русской души.

©

©